小舟は星の光を目指し、海は宇宙へとつながった

2015.07.31

サバニとは、沖縄に古くから伝わる小さな舟のことです。古くから海人(うみんちゅ)の日常の足として使われていました。サバニは、風の声を聴き、風の道をみつけ、星と対話して、東南アジアの海をかけ渡りました。

「夜走る舟は、北極星を目当てに走り、私を産んでくれた親は、私を頼りにしてくれている」(「てぃんさぐの花」より)。サバニは天の星の明かりを頼りに海を渡っていったのです

十五世紀に成立した琉球の王朝は、広大な琉球弧の島々を会場で結びネットワークしていました。当然舟が主役だったわけです。沖縄の小型舟サバニは江戸時代に現在の形になったといわれていますが、戦後エンジンが入ってくると、帆走の技術は捨てられてしまいました。

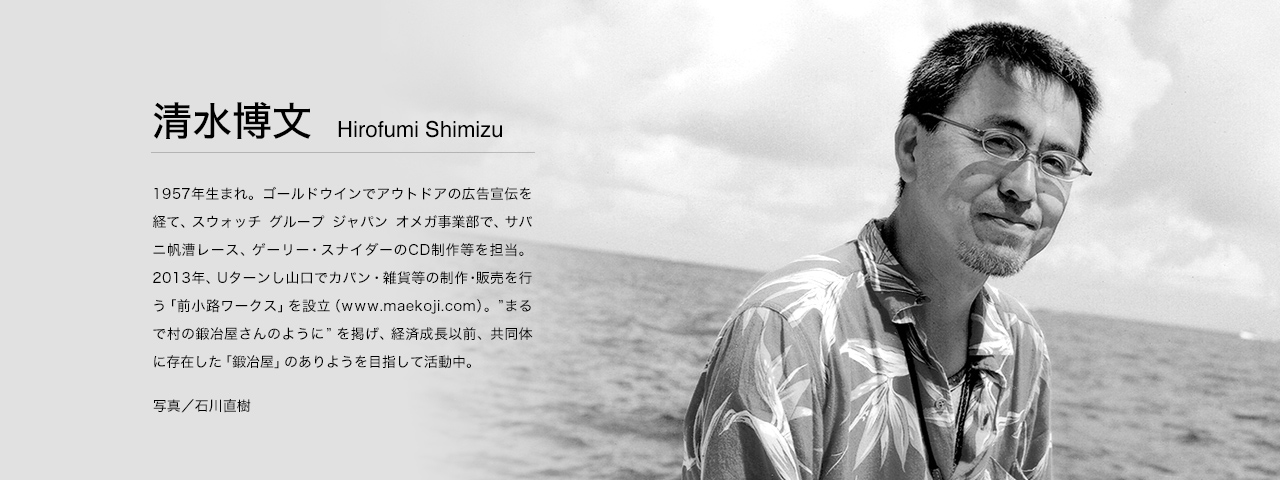

昔のように帆走させよう、帆走を知っている人が生きている間に、と始まったサバニ帆漕レース。2000年に始まり、今年16回目の大会を終えました。(http://www.photowave.jp/sabani_s/)

16年の間サバニを走らせてわかったことは、ほんの数十年前の昔の人の技術・知恵・能力のレベルにはまだまだ追いつけない、っていうことです。

今年で16回目となるサバニ帆漕レース。開催地である沖縄県座間味村が含まれる慶良間諸島は昨年、国立公園に指定され、国内外から訪れる人々が増えています。ミシュラン・グリーンガイドでは二つ星にも(写真/Photowave)

星の光だけでなく、鳥や、風や、潮の流れ、波も利用したサバニの航海

サバニは昔からある舟なので、沖縄民謡にも登場し、あの「てぃんさぐの花」にも唄われています。3番の歌詞は、

夜(ユル)走(ハ)らす舟(フニ)や

子(ニ)ぬ方星(ファブシ)見当(ミア)てぃ

我(ワ)ん生(ナ)ちぇる親(ウヤ)や

我(ワ)んどぅ見当(ミア)てぃ

というもの。夜走る舟(=サバニ)は、北極星を目当てに走り、私を産んでくれた親は、私を頼りにしてくれている、という意味です。夜、島影の見えない場所まで舟で出て行く時は、天の星の明かりを頼りにしていたようです。

天の星の光を頼りにする航法は、スターナビゲーションと呼ばれ、数週間もかけて広い太平洋を航海する方法として、ポリネシアの島々でも伝えられてきました。1970年代、アメリカ建国200年の年を目指し、先住民族の文化伝承のムーブメントが各地で盛んになる中、ハワイでも伝統カヌー「ホクレア号」が建造されハワイの人たちが去来したと伝えられるタヒチまでの航海を成功させました。天球の星の位置から舟の緯度経度を割り出す、という方法で、ナビゲーターのナイノア・トンプソンは、プラネタリウムで星の位置を覚えたといわれています。

星の光が頼りですから、昼の間は位置を確認する方法はなかったようです。星の光以外にも、鳥や、風や、潮の流れ、波も利用したようです。(男性が腰まで海に浸かり、陰嚢の中の睾丸の動きで波を感じていた、ともいわれています。)星の光、星座がなければ、ハワイには、人が渡っていけなかったと予想されます。偶然の遭難で流されてたどり着くには、ポリネシアの島々の間は広すぎるように思われます。

車(輪)が移動や運搬の中心である現在では想像しづらいのですが、人類最古の乗り物である舟は、人間にとって生きる上で重要で、必要で、日常的なモノであったことは間違いありません

太平洋に広がる人たちのルーツは、台湾周辺にあり、この海域でアウトリガー*を発明した人たちが、大洋に拡がっていったともいわれており、台湾周辺に沖縄が含まれるとしたら、一千年を越える時間が感じられます。

(*アウトリガー:舟の安定性を増し、転覆を防ぐため、船体に並行に突き出して固定した浮力材をさします。舟の両側に付ける場合と、風上側に一つだけとりつける場合があります。サバニの場合は一つだけ風上側に取り付けています。)

それにしても、現代人から考えると、明かりもGPSもない暗い夜に舟を夜走らせる、ということが、「てぃんさぐの花」の3番に使われるような、一般的なことだったのか? ということに疑問を感じ、サバニ帆漕レースの期間中、出場者のシーカヤックガイドの大城さんや、サバニを作る船大工の大城さんや、第一回目から参加している座間味の大城さんやらにこの歌詞のことを聞いてみました。「夜舟を走らせることは普通におこなわれていたの?」と。

一番考えられるのは、漁のためです。「遠い漁場に行くには、太陽の出る前から出かけていかなければならなかったから。イカ漁など夜しかできない漁もあった」ということでした。

昔の人たちの目には、星の光はどう映っていたのでしょうか?(写真/Photowave)

シーカヤッカーの大城さんは、「昔の人は今の人よりも目はずっとよかったんじゃないかな?」ともいっていました。目がよかったら、今よりも夜は暗くないわけで、そうすれば、現代の私たちが考えるよりもずっと恐怖感は少なかったとも想像されます。昔の人の視力をはじめ、五感六感がどういう働きをしていたか? などは、記録に残っていないわけですから、そう考えることもできる気もします。実際、現代でも文明化されていない広い土地に生きている人たちの視力は2.0を越えるようですし。

人の見えるものも、個人差があるように思います。色鉛筆を何十本も使ってポートレイトを描く下田君*の製作過程を見ると、平凡な私たちには見えない色が見えているとしか思えないように、色々な色鉛筆を持ち替えています。昔の人たちが星の光をどう見ていたか、何が見えていたか、なんていうことも平凡な現代人の想像を越えているとも思えます。

(*下田くん:下田昌克。絵描き。1967年生まれ。世界を旅しながら、出会った人々の肖像画を数十本の色鉛筆などで描いた作品が代表作。「情熱大陸」にも出演。主な著作に『ヒマラヤの下インドの上』『PRIVATE WORLD』などがある。http://www.701-creative.com/shimoda/)

車(輪)が移動や運搬の中心である現在では想像しづらいのですが、人類最古の乗り物である舟は、人間にとって生きる上で重要で、必要で、日常的なモノであったことは間違いありません。サバニで大海原へと漕ぎ出すことは、その記憶をいまに伝える貴重な体験なのです。

「てぃんさぐぬ花」 唄・三線/古我地 コーラス/宮良政子 補作詞/古我地(六番)

《解説》

「てぃんさぐ」とは、なんと「ホウセンカ」のことなんですね。ですから、「てぃんさぐぬ花」は「ホウセンカの花」のことだったんです。沖縄の発音って分かりにくいですね(笑)。

しかもこの『てぃんさぐぬ花』は、教訓歌だったんです! 本当に優しげなメロディーなので、教訓歌とは思いませんでした。でも、今では沖縄らしくていい歌詞だなあと思っています。

なお、歌詞の数や順番は、人や本によっていろいろみたいです。普通は6番まで歌うことが多いみたいですが、途中を抜いていることもあります。民謡ですから、どの歌詞が正しいということはなく、いろんな歌詞があって当然ではないでしょうか。

■ 関連サイト

サバニ帆漕レース

2000年に始まったサバニレースの第1回から今年の第16回までの記録ととともに、サバニの歴史や意味などの解説を読むことができます。

http://www.photowave.jp/sabani_s/

■「考えるあかり」関連記事

「人と櫂(かい)はつながり、ひとつの舟になる〜サバニと身体知〜」(2015.8.17)

サバニを漕ぐ「ゥエーク」と呼ばれる櫂。ゥエークとひとの身体がひとつの流れにあるとき、舟は前へと進みます。ゥエークは人間の身体があらかじめ知っている「知識」の存在を明らかにしてくれます。

http://media.style.co.jp//2015/08/1751/