眼のないダニは世界をどう「見て」いるか

2015.07.31

人間は知覚の大部分を視覚に頼っていると言われます。では、眼を持たないダニにとって、世界はどう「見える」のでしょうか。そして、嫌われ者のダニを研究する研究者の見ている世界とは。

ダニには眼がないか、または、眼があっても光の方向を感じることができるような眼しか持たないものが多い。このため、ふつうはどのダニでも、第1脚(いちばん前の1対の脚)をまるで暗闇の中を手探りで進むように使い、周囲の障害物などを察知しながら生活している。

ダニ学者の見ている世界

僕はダニ学者である。まだ名前のついていないダニを求めて世界中を旅する。人間には嫌われ者のダニを研究することを仕事にしていると、ふとした瞬間に僕自身も世間の人々とは「見ている世界が違うんだな」と感じることがある。

「あいつらは街のダニだ」と言ったりするように、ダニは嫌われ者の代名詞だ。仕事がたまっているときに、学生に「申し訳ないが、今日の午後は、君たちとではなくて、ダニといっしょに過ごしたい」と言うと、気の利いた学生は笑いながら、「私たちはダニ以下ですか?」と返してくる。

「世の中の生き物には、上も下もないのにな」と僕は思いながら、笑顔で「ゴメンね。そういうことなんだ」とやり過ごす。学生たちも何となく納得して、それぞれ自分たちの研究やら勉強やらに取り組んでいる。

もともと、「虫」という言葉も、相手を卑下する言葉だ。「虫けらのような扱い」などと言う。虫けら(虫螻)を辞書で引くと、「虫類を卑しめていう語。また、小さくて取るに足らないものの意で、人をも卑しめていう(デジタル大辞泉)」とある。「虫を卑しめる」とはどういうことなのだろう、と首をかしげつつも、きっとダニはそれ以下の扱いだろうと思う。なぜなら、「ダニのようなやつだ」と言われるほうが、断然、卑しめられている感じがする。もっとも、「ダニのようなやつだ」という言葉を聞くたびに、僕はおかしくなって下をうつむく。

僕も、ダニが嫌われる理由は分かっている。人を刺し、血を吸うダニのイメージだろう。しかし日本にいるダニ類は、全部で約1800種。このうち、人を刺して血を吸うのは20種程度に過ぎない。つまり日本産のダニ類全体から見れば、人間にとって「わるいダニ」は、1パーセントあまりしかいないのだ。ダニは人の血を吸う“悪者“と思っていた人たちにしてみれば、驚きの数字だろう。ほんの僅かの“悪者“のためにダニ全体が嫌がられているのだ。

ダニに対する過剰反応は、ダニのことがあまり知られていないために起きている。森に棲むダニは、ほかの動物には目もくれず、せっせと落ち葉を食べながら4億年も生き続けてきたのだ。

ダニ学者である僕がダニのことをよく知っているのは当然だ。しかし人間同士であっても見ている世界はこうも違う。ダニにとっての世界が人間が見ている世界とは大きく違うのは当然かもしれない。次にダニの知覚世界について、少しだけ考えてみたい。

マダニは「脚」で世界をみている

20世紀前半、フォン・ユクスキュルという生物学者が、ダニが眼を持たず、嗅覚と温度感覚、触覚、それに光の方向だけで世界を認識していることを紹介した。その内容は『生物から見た世界』という本にまとめられ古典的名著とされているので、ご存じの方も多いだろう。しかし、日高敏隆先生の訳でありながら、生物学者は意外とこの本のことを知らない。

ユクスキュルが紹介したのはダニの中でも「悪いダニ」の代表格とされるマダニだった。ダニ好きの僕としては、動物に害をなさず平和主義者のダニが多い中、種数としてもそれほど多くないマダニばかりが語られるのは不本意だ。しかしここはユクスキュルにならって、まずはマダニの世界から見ていこう。

マダニは眼を持たないとユクスキュルは書いたが、実はマダニは眼を持っている。しかしながら、明るさが分かる程度ではないかと思う。 それではなぜ動物の動きが分かるのだろうか?

ダニの多くは、脚が6本の幼虫期の次に、若虫期を二期または三期過ごして成虫になる(若虫と成虫の脚は8本)。しかし、マダニ類には若虫は一期しかなく、幼虫→若虫→成虫となり、すべての時期で吸血をする。成長のために血を吸った宿主の動物から落下し、脱皮をして、また吸血のために、ササの葉の上などにのぼり、ふたたび宿主となるほ乳類のシカなどが下を通るのを待つ。

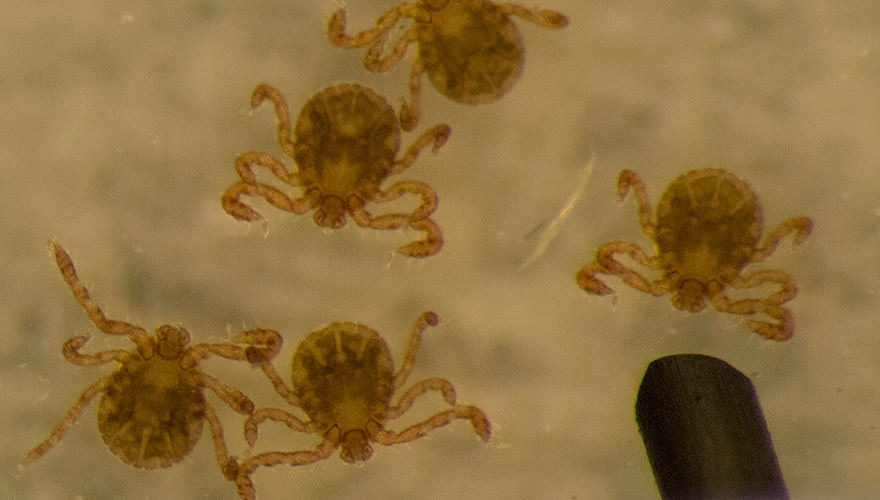

図1:マダニの幼虫(黒いものはシャープペンシルの芯)

ほ乳類が通るのが分かる秘密は、マダニの第1脚の先端にある「ハラー氏器官」だ(写真参照)。この器官で、宿主動物が呼吸によって吐き出す二酸化炭素などを検知しながら、宿主動物の生体反応をとらえ、食らいつこうとする。マダニが獲物を待つとき、この第1脚を左右にゆっくり振り動かすのが特徴で、両脚のセンサーの反応強度が同じになる方向に前進する。

実際のマダニを見ていると、植物の葉の上で第一脚を左右に振って、二酸化炭素が多い獲物が来たと感じるとそこから飛びつく。彼らにとっては餌となるのは動物の血なので、動物からでる二酸化炭素というものを通して、外界の情報を得て、世界と関わっている。これが、ユクスキュルがマダニの「環世界」として紹介したものだった。マダニにとっては、餌である動物以外の世界など知覚する必要がないし、興味もなく、一生をすごすのだ。

ウデナガダニ、眼のないダニの知覚世界

ユクスキュルが取り上げたマダニ以外の知覚世界はどうだろうか?

落葉落枝の堆積する土壌に生息するトゲダニ亜目には、第1脚がとても長いものがいる。ウデナガダニ科に所属するタマツナギウデナガダニだ(図2参照)。

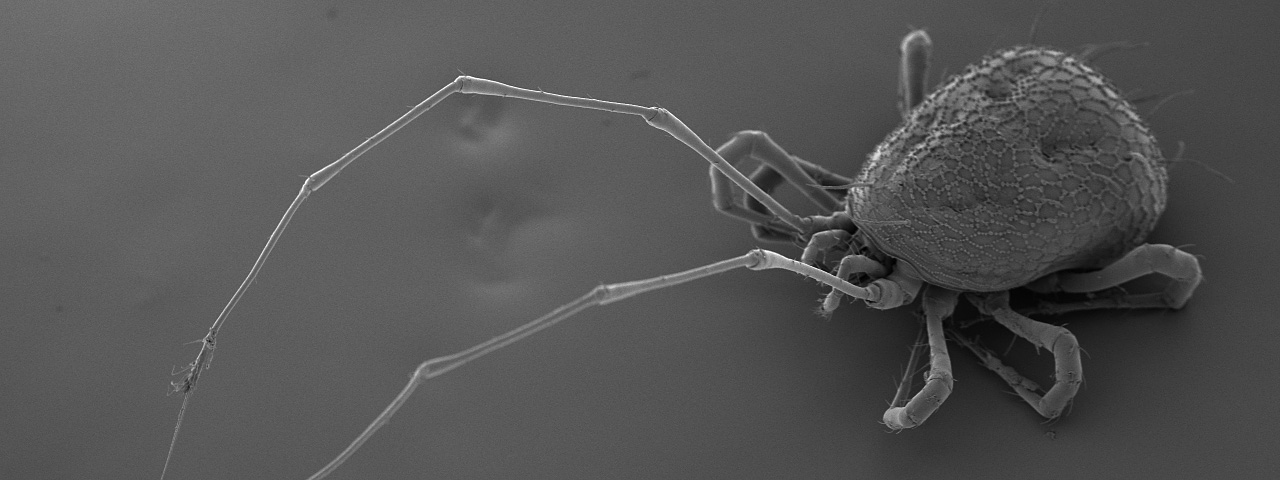

図2:タマツナギウデナガダニの走査型電子顕微鏡像

このように、ダニやクモを含むクモ形類は第1脚または第2脚を、昆虫が触角で手探りするように使っているものは多い。ウデナガダニの仲間は、ダニの中でも特に第1脚が発達して長い。第1脚の先端をよく見ると爪もなくなっており、毛が2本長くなっている。非常に第1脚を繊細につかい、周囲の環境を観察するために爪がなくなり、代わりに毛が発達しているのではないかと考えられている。

ウデナガダニは、トビムシや線虫を捕食する。これらの動物を捕まえるのには、第1脚は使えないだろう。トビムシや線虫が生息している環境をより正確に把握するためだと思うが、なぜ土壌で生きていくには邪魔なくらい脚を長くしたのかはよく分かっていない。

沖縄本島北部の亜熱帯林の土壌に、普通に見られるイチモンジダニ科のフタツワダニは、胸穴類(パラシティフォルメス類)のトゲダニ亜目とはまったく異なる分類群、胸板類(アカリフォルメス類)であるササラダニ亜目に属する。落葉などを餌とするササラダニには大変に珍しく、第1脚の先端には爪がなく長い毛が二本あるが、ウデナガダニほど長い脚ではない。

このようにグループの異なるダニがよく似た形態になる理由はわかっていないが、ダニ類の進化のひとつの側面を反映しているのだろう。

ダニには眼のないものが多く、眼のあるダニも、基本的に、おそらくモノの輪郭を知覚するというよりは、明るさだけを認識していると考えられている。視覚以外の感覚に頼る部分が多く、今回は感覚器官の脚に注目してみた。ひとくちにダニと言っても、じつはその知覚世界は、そのグループごとにかなり異なる。血を吸うマダニ、他の微小動物を食べるトゲダニ、そして,落ち葉を食べるササラダニ。

森の中でダニに囲まれる幸せ

知覚世界は一般の人間とダニ学者だって違っている。冒頭とは別の例をあげてみよう。例えば、人間の両手を前にのばして枠を作ると、ちょうど1平方メートルほどの面積になる。良い森にいくと、落ち葉を食べるササラダニは、2~4万個体が、1平方メートルほどの面積に生息している。ササラダニの口器は落ち葉を食べるためだけに発達していて、絶対に人間や動物の血を吸ったりできないので、どれだけダニがいても、全く平気だ。

森の中に入っても、一般の人にはダニを知覚することはできない。いや、むしろできない方が幸せかもしれない。しかし、ササラダニを専門としている私のようなダニ学者は、森に一歩踏み込んだだけで、そこにどんな種類がいるのか、だいたい想像がつくものだ。

木漏れ日を踏みしめながら林道をたどる。湿度が高い深い森に到着すると、森の妖精さながら、深い森だけに暮らす魅惑的なダニ達に囲まれていることを実感し、落ち葉を食べる音さえ聞こえてくるような気がする。温かい気持ちに包まれて幸せになれる。僕たちは、そんな世界に生きている。

亜熱帯の森の中から

島野智之