平安時代のあかりが見せる、 国宝「地獄草紙」絵巻の本当の色彩

2015.09.25

月と星の明かりのみが唯一夜を照らすものだった平安時代の人々にとって、その色彩はどのようなものであったでしょうか。現代に生きる私たちが平安時代の世界を追体験するイベントが、浅草の緑泉寺で行われました。

私達のまわりには、本当に多くの色があふれています。

今私がこの原稿を書いている机はこげ茶色、その上に緑と青のクリア分厚いファイル、フルカラーで書かれた料理の雑誌が何冊か、後ろには白い壁。時刻は午後3時。9月に入ったとはいえ、まだまだ日は長く、明るい時間帯です。

では、夜になったらどのように見えるでしょうか。

おそらくそんなに変わらないでしょう。自然の太陽光と蛍光灯の違いで少し青く見えるかもしれませんが、その程度の違いだと思われます。

平安時代の人々が見ていたあかりの下で、世界はどう映っていたのか

では、もし今が1200年前の日本だったら?

当たり前のことですが、1200年前の平安時代には電気などありません。明かりといえばろうそくか松明。それすら庶民は手に入らず、月と星の明かりのみが唯一夜を照らすものだったかもしれません。

そんな平安時代の人の目に、世界はどう映ったのでしょうか。

それを体験するイベントが、浅草の緑泉寺で行われました。

その名も「国宝をベタベタさわろう」。

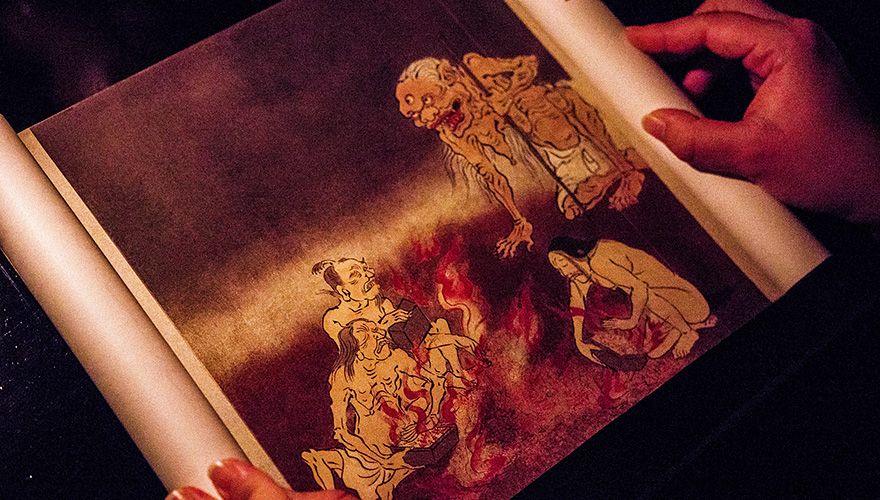

触れることのできる国宝は、「地獄草紙」絵巻。

現在は奈良国立博物館や東京国立博物館などに所蔵されています。12世紀頃、後白河法皇の命により制作されたと考えられていますが、未だ謎に包まれた部分も多いものです。

ただし、実際に触るものはデジタル復元されたものです。博物館に所蔵されているものは長い時間を経て色あせていますが、デジタル復元により、平安時代に作られたそのものの鮮烈な色合いが再現されています。

それを平安時代の灯りである和ろうそくの灯りで照らします。彩色に使われた顔料特有の凹凸による陰影が浮かび上がり、平安貴族が目にしていたのと同じ世界が広がり、強い発色の彩りは闇に負けることなく徐々に立ち現れてきました。

今見ている日常とは、大きく異なります。

平安時代、外を歩いていて一体いくつの色に出会えたでしょうか。春や夏こそ色とりどりの花が咲き乱れてこそいたでしょう。しかし、秋が深まり冬が来ると、とりわけ曇りの日などは、白と黒、茶色といった色ばかりの世界だったろうと思います。

そのような日常の中で、極彩色に彩られた絵巻物を見たときの感動はいかばかりだったのしょうか。この感動や驚きといった心の動きが、非日常への第一歩です。

その上で、現代に生きる私たちが平安時代の世界を追体験するには、その色を目で見るだけでは足りません。

以前能楽師の方からこんなお話を聞いたことがあります。

「能では、演者は半分の表現しかできない。残りの半分は、お客さんが自分の想像力で補ってくれるものだ」。

地獄草紙に描かれているのは、当時の人が想像した地獄の世界。現代の人が思う地獄とは、違う世界観が描かれています。和ろうそくの明かりで、当時のとおりに再現された絵巻を見る。そして自分の手で絵巻物を繰り出して、絵と詞の展開に身をゆだねる。そのときに、その時代やそこに生きた人々の思いにまで想像を及ばせることで、目に見えている以上のものが見えてくるのです。

今回のイベントでは、地獄草紙に加え、440年前の安土桃山時代に淀殿(あるいはそのクラスの貴婦人)が着ていた着物もデジタル復元。希望者数名にはこれを羽織っていただきました。

現代に伝わる美術品の多くは、普段は美術館になどに飾られており、手で触れることはかないません。けれど、日本の美術品はもともと障子や襖絵など、暮らしのための「道具」に施された装飾だったものが少なくありません。地獄草紙は絵巻物ですから、海外の絵画のように額に入れて飾られていたのではなく、書物として人々がその手にとって親しんでいたものです。

今となっては、失われたら二度と作りなおすことはできないものですから、気軽にさわれないのは仕方のないことです。それでも、製作された当時のように実際に触ることできる今回のような企画は大変興味深く、好評のうちに会を終えることができました。