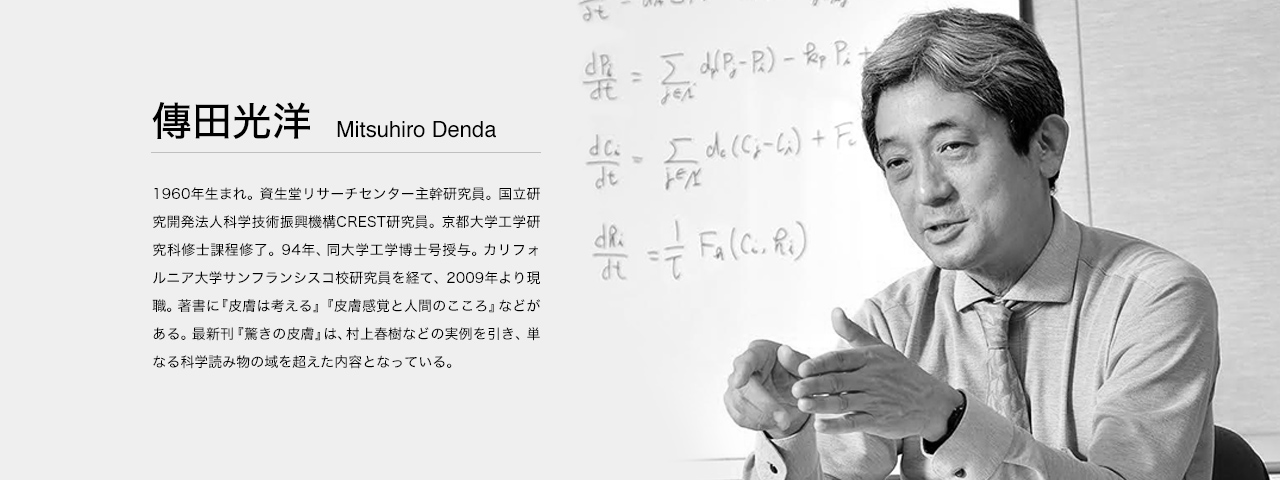

皮膚感覚は自己意識をつくっている

2015.10.06

外界とのインターフェイスである皮膚は、自己と他者との区別、つまり自己意識をうみだす重要な役割を担っています。そして皮膚感覚が脳に伝えた情報によって、心理や意識は様々な影響を受けることになります。皮膚感覚は人間のこころにどんな作用をもたらすのでしょうか?

拒食症患者は皮膚感覚に異常があるのではないだろうか? ふたつの関係に気がついた研究者は、強い刺激を皮膚に与えたら何らかの変化があらわれるのではないかと考えました

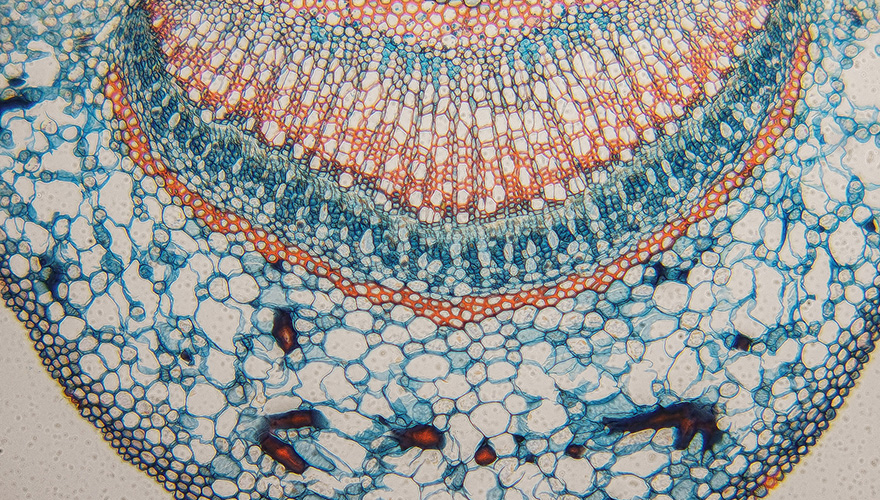

人間の皮膚感覚は、外部からの様々な刺激に対応する感覚器としての役割を果たしています。その様々な刺激から受けた情報は、神経やホルモンによって脳にもたらされている可能性があります。皮膚と人間の心理や意識のあいだにはなんらかの関係があるのでしょうか? 刺激を受けた皮膚が人間の心理や意識にどう働きかけているのかを考えてみます。

拒食症という疾患があります。食事の量が極端に減るという摂食障害のことです。ある研究者がが拒食症患者にスキューバダイビングで使われるウェットスーツを着せると、食欲に変化があったという報告があります。

研究者は、拒食症患者は指先の感覚が鈍いのではないかということを感じていました。それを実証するために次のような実験を行いました。プラスティックのプレートに台形や円や線を組み合わせ、それらを刻みこんだものを用意します。次に拒食症患者と健常者を対象に、目隠しをした状態でプレートを触ってもらい、「あなたが触ったものの形を描いてください」という質問を投げかけるというものです。すると健常者に比べて拒食症患者は、指先の触覚でものを認知する能力が極めて低いということがわかりました。

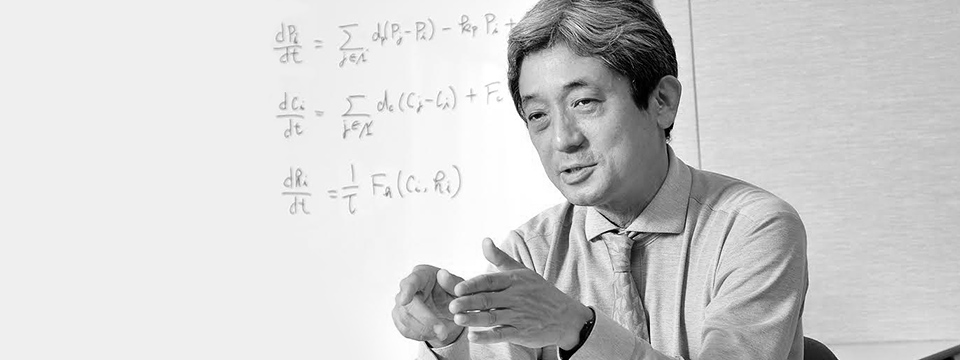

「アイソレーションタンク」という装置を考案して、皮膚感覚から外的刺激を遮断する実験を行ったのが、J・C・リリー博士です。視覚、聴覚だけでなく、皮膚感覚や重力などの体性感覚を極端に減らすことで、自我とは何かを探そうとしました。写真はアイソレーションタンクの進化形を製造・販売する「FLOAT POD」社(アメリカ)のHPより(http://www.floatpod.com)。

皮膚感覚に異常がもたらされると、「自我=ここに私がいる」

という意識にずれがうまれる

拒食症患者は皮膚感覚に異常があるのではないだろうか? 皮膚感覚と拒食症の関係に気がついた研究者は、強い刺激を皮膚に与えたら何らかの変化があらわれるのではないかと考え、ウェットスーツを患者に着せることにしました。全身の皮膚に対する圧力が強い刺激となると考えたのです。

人間は太ると皮膚のテンション(張力)があがります。痩せるとおそらくゆるむはずです。皮膚感覚は、私たちの健康であるべき身体のサイズを常に脳に送っているのでしょう。テンションの差を感じとり、健常者は「最近ちょっと太り気味なんだよね」とか「私は痩せているわ」といいながら、食事の量で健康な身体の調節をしています。しかし拒食症患者は、皮膚感覚の低下によってその差がわからなくなっている可能性があるのです。身体のイメージに異常が生じ、食事をすべきではないという意識がおこり、それが摂食障害につながったかもしれない、と研究者は考えました。

皮膚感覚は、私と環境、私と世界を区別する役割を担っています。では皮膚感覚がなくなったら、他者と自己の区別、つまり自己意識はどうなるのでしょうか?

もしそうだとしたら、拒食症患者にゴムのウェットスーツを着せれば、ギューっと皮膚が縮まる、つまり「おまえやせているよ」という刺激を皮膚に与えることができます。その皮膚感覚は脳に伝わり、「食事をするべきである」という意識が起こるはずです。実験の結果は、脳波の波長が変わり、食事の量が増え、体重が増加したのです。

逆に過食症患者の皮膚感覚はどうなっているのでしょうか? 拒食症患者と同様に、過食症患者の皮膚感覚にも問題があるのかもしれません。過食症の場合、ウェットスーツを着せると、さらに食べてしまうかもしれません。拒食症とは反対に皮膚のテンションを下げてはどうでしょう。たとえば患者を気圧の低い場所にいてもらう、あるいは“逆ウェットスーツ”というか、皮膚が広がる(テンションが上がる)ような刺激を与えれば、お腹が減らなくなるのでは、と私は推測しています。

皮膚感覚は身体感覚と強く結びついています。たとえば、いま椅子に座っているとして、手がどこにあるか、背中は背もたれによりかかっていて、自分は寝転がっているのではなく椅子に腰掛けている、というような身体感覚はあります。皮膚感覚は、私と環境、私と世界を区別する役割を担っています。では皮膚感覚がなくなったら、他者と自己の区別、つまり自己意識はどうなるのでしょうか?

アイソレーションタンクに自らはいった評論家の立花隆氏は、「ずるりと身体の表面から自我がずれた」という感想を述べています(写真/© Titanchik – Fotolia.com)

かつて皮膚感覚から外的刺激を遮断する実験を行った科学者がいます。「アイソレーションタンク」という装置を、J・C・リリー博士が考案したのです。タンクの内部は、体表温度と同じくらいの34度に保った濃い硫酸マグネシウムの水溶液に満たされ、裸の人間がそこに入った時に重力を感じないように調整されています。ちょうど死海のように身体が浮く程度です。そして防音が施され照明もない。まっ暗闇で音も聞こえない。呼吸装置だけがあるのみです。視覚、聴覚だけでなく、皮膚感覚や重力などの体性感覚を極端に減らしているわけです。

リリー博士は、アイソレーションタンクのなかで、自我が抜け出して、隣の部屋にひゅーと移動し、さらには地球の外まで行ってしまったと語っています。私にはにわかには信じがたいのですが、信頼のおけるふたりの体験談を聞くと異なった理解を得ることができます。『臨死体験』の立花隆さんとノーベル物理学賞受賞者のリチャード・ファインマン博士がこの装置に実際にはいったのです。

立花さんは「ずるりと身体の表面から自我がずれた」と書いています。顔はここにあるけれど、自我はずれてしまったと。一方ファインマン博士も、それは幻覚だという限定つきながら、「自我が身体からずれ、やがて遊離したように感じた」と記しています。ただこのような幻覚はアイソレーションタンクのなかでしか体験できなかったとも書いています。

神道の研究家、鎌田東二氏は滝行の後に身体と自我がずれたと語っています(写真/© jamie007jp – Fotolia.com)

宇宙との対話を主張するようになるJ・C・リリー博士にはついていけませんが、信頼すべきふたりーー立花氏とファインマン博士ーーがともに同じような感覚を体験したことを認めているのは、注目すべきことです(ただしともに「超常現象」だとはいっていません)。皮膚感覚がなくなる、皮膚が異常な状態におかれると、「自我=ここに私がいる」という意識にずれがでてくるというふうに理解できるからです。

逆にいえば、「いま私がここにいる」という意識は、重力を感じ、肌をなでる空気の温度も感じていることを指します。つまり感覚と実際とが一致している。しかし皮膚感覚に異常がもたらされると、そこにずれが生じてしまうのです。

京都大学で神道を研究している鎌田東二さんも、滝行(滝に打たれる行)の後に身体と自我がずれたことを書かれています。滝業の帰り道、自我がずれてしまって自転車をこぐのが大変だったそうです。

何をもって自我と呼ぶかは難しいところですが、皮膚が自己意識を作る上で非常に重要な役割を果たしていることは間違いありません。

■ 関連サイト

傳田光洋氏 新刊書『驚きの皮膚』((ウェブサイト「講談社BOOK倶楽部」より)

皮膚感覚のおかげで大きくなった脳が、私たちの現在をどう形づくっていったのかを、様々な類例から解き明かしていきます。

http://bookclub.kodansha.co.jp/product?isbn=9784062196130

■「考えるあかり」関連記事

「皮膚は光を『感じている』」(2015.8.3)

皮膚は身体を包むためだけに存在するのでしょうか。皮膚は心臓や肝臓、腎臓、脳などと同じ「臓器」なのです。そして驚くべきことに、皮膚は色や光を感じることができるのです。

http://media.style.co.jp//2015/08/1490/