庭とあかり 春ー光包まれる季節

2016.03.24

待ち遠しかった春。ストウの庭と光についてのコラムもようやく花の季節開幕を迎えることができました。「花の無い庭」として知られるストウ庭園の春の花を、できるかぎりたくさん紹介します。

木陰から顔を出したセイヨウオキナグサ (c)Yukari Fujitsu

以前もお伝えしたようにストウは「花の無い庭」。18世紀イギリスの自然風景式庭園はギリシャ・ローマ、壮大・憂愁の美への憧れ、田園の経営と地元の風景への愛着を合わせ、草原と林を見渡す大きな眺めを愛で、時折差し挟まれた建築物に憩い、自然に親しみながら散策する空間として仕上げられました。これ見よがしな花壇は存在しませんが、自生の草木やさりげなく植えられた園芸種が開花して、春はナチュラルな華やぎに魅了されます。

いち早く咲くスノードロップやスイセンに続くのは、セイヨウオキナグサなどキンポウゲ科の仲間。冬に葉を落とした落葉樹はまだ新葉を広げておらず、つかのまの明るさを利用してこれらの花がいち早く咲きます。暑い夏は休眠して次を待ち、早春に咲くサイクルを繰り返す、林床の小さな花をスプリングエフェメラル(春の妖精)と呼ぶそうです。この頃の花にぴったりのステキな呼び方です。

原種チューリップの一種トルケスタニカ (c)Yukari Fujitsu

一般に球根類は開花が早いものも多いですね。栄養をたっぷり貯えている分、他の植物よりいち早く芽を伸ばして、春から夏の陽気を利用して次の世代への充実をはかる戦略です。写真はストウで育てていたチューリップの原種の仲間(Tulipa turkestanica)です。チューリップの童謡でイメージする丸くすぼんだ花とは違うでしょう。しかし、剣先のある細長い葉、3枚の花弁、3枚のガクで作られた花の形はチューリップの特徴です。花が開いて雌しべ雄しべを露わにして蜜標で虫を導くところは、本来の花らしくステキです。「トルケスタニカ」という種小名はそのまま中央アジア・トルキスタン地域を名に負ったもの。ストウ庭園が成立した18世紀にはイギリスに導入されていたと見なされる花の一つであり、わたしが在籍した年に栽培し始めたところでした。このように、ストウ庭園では時代考証も庭づくりの重要なキーになっています。

ストウで見かけた桜のような花―品種は不明 (c)Yukari Fujitsu

やがて樹々にも春がやってきます。日本では桜が無くてはならない春の主役ですが、イギリスの場合、桜に似た自生種としてブラックソーン(Prunus spinoza)や、スモモ類があります。桜のような陰影を秘めた華やかさはありませんが、放牧地に白く霞む生垣を見ると、ああイギリスにもこんなふうに春を告げる樹が、と何か懐かしさを覚えます。バードチェリーと呼ばれるPrunus padusは、日本のウワミズザクラに似ており、房になった小さな白い花がさわやかです。

サクラソウの仲間カウスリップ (c)Yukari Fujitsu

ガーリックマスタードの葉っぱはガーリック臭が特徴だが花はかわいらしい (c)Yukari Fujitsu

フウロソウは除草せずに庭に残しておいた甲斐があった (c)Yukari Fujitsu

そして野原一面に太陽の光が燦々といきわたる季節となり、一年草たちが種から花を咲かせます。スミレの仲間。フウロソウ。ガーリックマスタード。サクラソウの仲間カウスリップ。忘れな草の群生も冴えわたる青灰色がきらりと光ります。そして一面のタンポポ。いつも作業で通る緑地帯にも、黄色い小さな花があちこちそこら中に咲き、思わずトラクターを止めて一枚撮りました。

タンポポと愛車(クボタのトラクター) (c)Yukari Fujitsu

多年草のヤグルマギクを初めて見た時、その鮮やかな青紫色と、繊細な花びらに魅了されました。ストウの庭外れに人知れず咲いていたので、これは庭にぜひ迎え入れるべきだと思ったものです。願いが聞き届けられ、掘り取った株を庭に植えることができたのはとても嬉しい思い出。いま頃ストウの庭のどこかに根付いているでしょうか。日本で売られているヤグルマギクは一年草が多いのが少し残念です。多年草のほうが花が大きく色形も伸びやかな魅力があります。

多年草タイプのヤグルマギク (c)Yukari Fujitsu

グリーシアン・ヴァレーのヴィスタ―復元完了の春 (c)Yukari Fujitsu

造園仕事に関しては、冬の作業の結果が見えてくるのもこの時期ならではの喜びです。芝草の種まきでは、なかなか芽が出ないので失敗したのではないかとひやひやしましたが、2か月経ったある日、か弱い緑の芽がふわっと土を覆っていたのを見た時、ほっと胸をなでおろし、やったーと思ったこともあります。また、かつての18世紀の庭の姿を再現するために、歴史資料による考証や考古学調査に基づいて、冬の間に整理伐採と園路整備をしたことがありました。スタッフ総出で高所作業用のゴンドラも出して大がかりな仕事でした。ある日、グリーシアン・ヴァレーの殿堂で休憩していると、冬に伐採したおかげで見事なヴィスタ(庭に絵画的な効果や地理的な意味づけを与える見通し軸)を復元できたことがわかりました。春まだ浅い木々や芝生の優しげなたたずまいのおかげで、より一層感慨深い眺めでした。

写真左側、芝生の芽が無事が出たので一安心 (c)Yukari Fujitsu

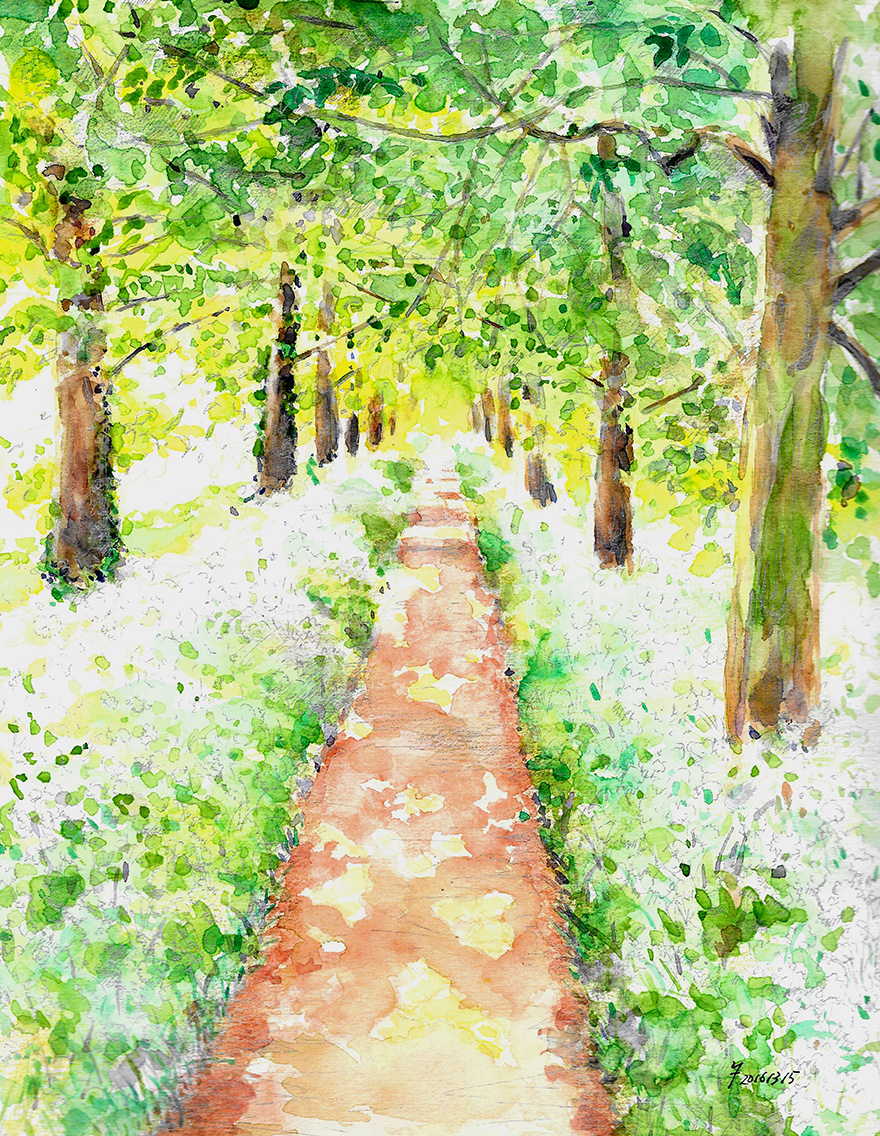

ストウから一番近い町バッキンガムには1.6マイル(2.5キロ)。自転車で10分ほどの道のり。それはストウ・アベニューと呼ばれ、ストウのゲートから町を結ぶ壮大な軸線です。公共の道路になっていますが、自転車と歩行者にはその脇に並木道が用意されています。まっすぐに伸びる道は見晴らしがよく、周囲は放牧場や農場が広がり、バッキンガムを見下ろす時も、四季それぞれの風情があって良いのですが、こちらはストウ・アベニューにたどり着くまでが庭園を南下するのが長く、さらに長い道のりを延々と自転車で漕ぐのは結構大変でした。そして並木道は比較的単調なグラス類が繁茂しているのみと思っていたのです。しかし、5月半ばになって風景が一瞬にして変わりました。ノラニンジンの仲間です。白い小さな花がレースの房となって一面に咲き誇っています。薄く繊細な緑の葉も爽やかで見事。永遠と続くかと思われる白いレースの径は、自転車に乗りながら夢心地。また一つ、ストウの宝物を発見できた瞬間でした。

(c)Yukari Fujitsu

去年8月から「あかりと庭」としてお届けしたコラムは今回が最後です。

光は万事に注ぎ満たしていきます。そのエネルギーは伝わる場所でゆらぎ、変化し、それを受け取る植物の多様な生き方を反映しながら次の命につなぎます。こうした恩恵を受け取る私たちは、折々に楽しみを見つけて季節を迎えにいくことで、とめどない一瞬にメルクマールを付けて生きているのでしょう。光、風土、植物…精一杯のコラムでしたが、お付き合いくださりありがとうございました。ストウの魅力はまだ語りつくせません。またどこかで会いできる日があれば嬉しいです。