“考えたい人”のためのウェブムック

橋本治の映像講義

異才の小説家が1時間40分とことん語った仕事論、教育論そして天皇論。

Side Aハシモト流「教育論/仕事論」

A-1日本の学校教育はなぜ身に沁みないのか

- 学校は教育をするところだということが、ピンと来ない子どもだった(1:23)

- 教育は「教育をする人間」の側のためにある(4:00)

- 家の商売の手伝いこそが「教育」だった(6:30)

- 自分の「手」ができるようになったことを捨てるのはイヤだった(8:22)

- 東大に入った瞬間、「ここは自分の来るところじゃない」と思った(9:45)

- 学校教育は、何のために役立つのかわからない「実務教育」である(10:32)

- 勉強ができなくなる最大要因は「勉強できなきゃいけない」というストレス(11:26)

- 「忍術使い」や「荒木又右衛門」になりたかった(12:38)

- 学校には、自分がなんとかなるための知恵がなにもない(13:59)

- 計:14分25秒

A-2必要なのは「教科書」ではなく「副読本」である

- 父は「それで食っていく自信はあるのか」とだけ言った(1:54)

- 「一人前の大人」になるとは、食っていけるようになること(2:59)

- 恥をかいて克服することからしか、成長は起こらない(5:08)

- 「わかること」は「わからないこと」を見つけない限り訪れない(5:36)

- 失敗は「拒否」するのではなく、「見つめ」ればいい(6:25)

- トータルな知識なしに「人を教える」ことはできない(6:43)

- 「教科書を求める人」はどういう人か?(8:30)

- 教科書は「これを覚えておけば大丈夫」というマニュアル本(9:27)

- 「雑然たる知識」を得られるたくさんの副読本が必要である(9:59)

- 「ズビグニエフ・チブルスキー」なら覚えられた(13:04)

- 「大人になること」と「教えること」はシンクロしていた(15:55)

- 失敗とは「自分なりの方法」を模索している過程である(18:00)

- あらゆる自己啓発本が言うのは「失敗を恐れるな」ということだけ(18:35)

- 計:20分10秒

A-3会社は「律令国家」とおなじ仕組みで動いている

- 『上司は思いつきでものを言う』はなぜ売れたか?(0:36)

- 平安時代の組織のあり方は、現代の「会社」と同じである(2:28)

- 江戸時代の「寺子屋」以前の教育のあり方を誰もよく知らない(3:05)

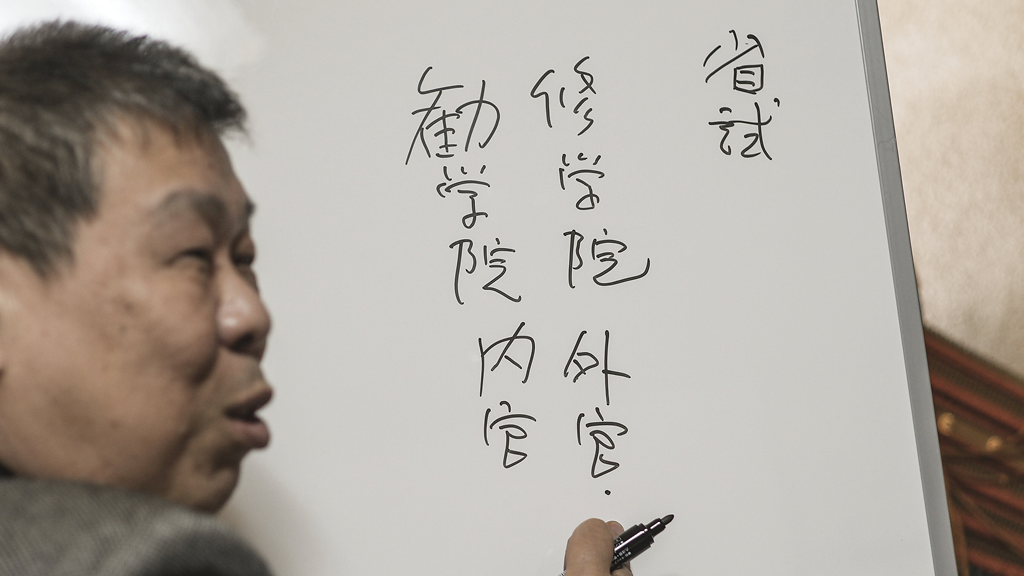

- 平安貴族の師弟のための学校「勧学院」と「修学院」(3:15)

- 鎌倉時代の武士ははたして「勉強」したか?(7:44)

- 戦国大名の花押(書判)は芸能人のサインと同じ(9:25)

- 江戸時代以前、武士は「実務の文化」のなかにいた(11:11)

- 学問がないと、どうすれば進歩するかを考えることもない(11:35)

- 日本の歴史は「できあがった」「壊れた」「また作る」の繰り返し(12:12)

- 大雑把なわかり方をすることが理解の早道である(01:23)

- 計:12分27秒

Side B「女帝の時代」をみれば現代の日本がわかる

- 学校で教える歴史は「ハッピーエンド史観」だから役に立たない(0:47)

- 東大法学部を出て高級官僚になるのは、そんなにいいステイタスなのか(3:10)

- 誰もが参加できる「世襲制」はもう終わっているかもしれない(4:36)

- 教育は「一家というシステム」を成り立たせるために必要なものだった(5:14)

- 私を悩ませる「天皇ってなんだ?」問題(9:21)

- 天皇の「后」がどういう存在なのかがよくわからない(11:57)

- 律令制ができあがった時代は「女帝」の時代(13:50)

- 百人一首で天智天皇と持統天皇がペアになる理由(18:00)

- 恋愛の自由がなかった聖武天皇(18:15)

- 摂関政治で藤原氏が権力を握れたのは、天皇に女を選ぶ権利がなかったから(22:50)

- 「女帝の時代」は男が萎縮する時代のはじまり(23:20)

- なんで「女帝」は生まれたのか?(25:00)

- 天智天皇の正式な「后」だった倭姫王の謎(26:00)

- 最初の女帝、推古天皇は「蘇我王朝」の天皇ではなかった(30:19)

- 「天皇の娘」は特殊な力をもつと思われていたと考えたほうがいい(31:18)

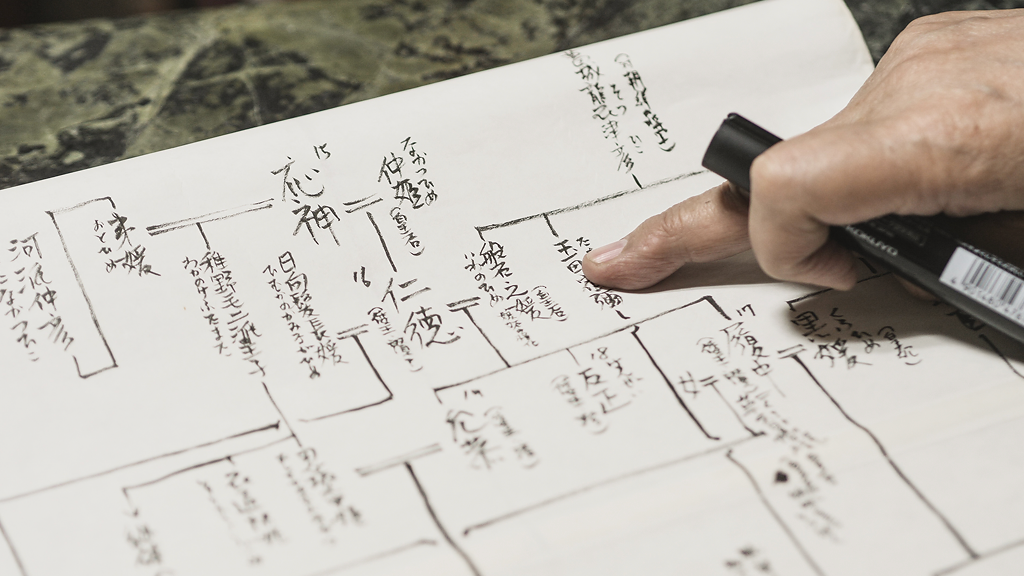

- 皇統断絶を救った継体天皇の「后」・手白香皇女は仁賢天皇の娘だった(33:45)

- 奈良時代は女の力が強い「女帝」の時代だった(36:48)

- 律令国家が「女の時代」だったことを認めたくなかった明治政府(38:29)

- 天皇を大切なものだと思うなら、天皇の娘を大切だと思うのも当り前(40:50)

- 後白河上皇で「組織としての朝廷」は実質的に終ったのかもしれない(45:00)

- 天皇家の血が特別なものなら、男女差別が入り込む余地はない(48:28)

- 知識とは時間をかけて獲得してきたことの結果でしかない(50:00)

- 「考えること」とは現在から「遡っていくこと」である(51:15)

- 計:53分16秒