18世紀の光を映像で100%表現してみると・・・ キューブリックの光への偏執

2015.07.31

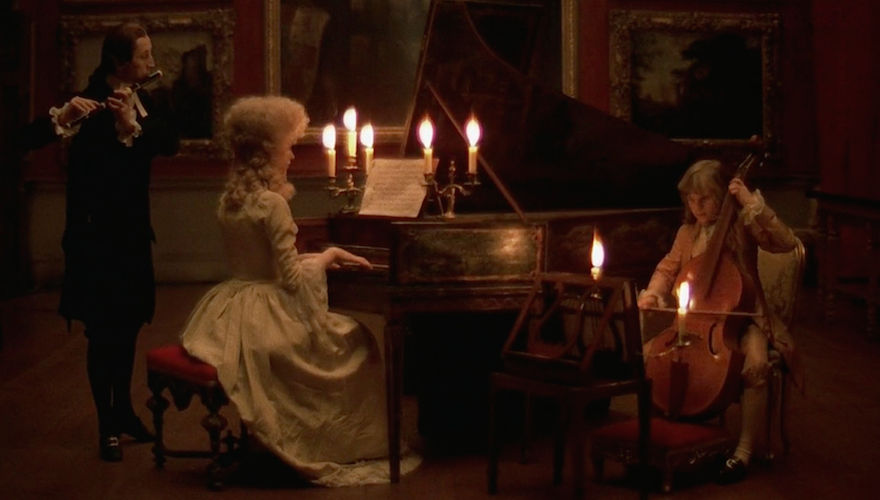

ロウソクの光だけで18世紀の室内を再現するーー鬼才・キューブリックならではの発想とそれを実現させたカメラレンズ。ゆらめく明かりに浮かび上がる人々の姿。映像の本質に迫る執念。映画『バリー・リンドン』から解き明かします。

さまざまな映画の技術や技法が磨かれていきましたが、でもただひとつ、映画そのものとも呼ぶべき“光”の問題だけは、ごく近年まで残されていました

よく知られているように、映画が作られ始めたいちばん最初の頃は、撮影スタジオは太陽光を直接取り込むことのできる構造になっていました。太陽の位置によって、スタジオ全体の向きを調整できるようにすらなっていたそうです。フィルムの感度が低く、そうしなければ撮影ができませんでした。

たとえば、日本活動写真株式会社(日活)が1913年に向島(東京都墨田区)に建てたグランド・ステージも、屋根が総ガラス張りでした(佐藤忠男『溝口健二の世界』(平凡社)より)。そこで作られていた映画は、ほとんどがいわゆる“新派”のお芝居をほとんどそのまま撮ったもので、撮影はカメラマンまかせ、監督は進行係のようなものだったそうです。一本の映画がセットの場合は二日間、ロケの場合は三日間という時間で次から次へと撮られていました。

それでも中にはリアリズムを追求して、ねばりにねばって撮影する監督もいたそうです。そういう監督たちの探求によって、映画は複雑に洗練されてゆき、“芸術”としての地位を確立してきました。俳優たちの演技には演劇におけるお芝居とは異なる価値が与えられ、ただ真正面から舞台を捉えていた視点にも、画面の美しさやカット割りによる物語といったものが導入されていきました。

このようにして、スクリーンの上でおこっていることを観客が“自然”に受け止めわがことのように感情移入できるように、さまざまな映画の技術や技法が磨かれていきました。それでもただひとつ、映画の命もしくは映画そのものとも呼ぶべき“光”の問題だけは、ごく近年まで残されていました。

舞台は18世紀のアイルランド、キューブリックが絶対の条件としたのは本物の城館を使うこと、本物の衣裳を使うこと、本物の光を使うことであったといいます(DVD『バリー・リンドン』 販売元/ワーナー・ホーム・ビデオ)

ロウソクだけの光で美しい映像を撮るために、キューブリックがしたこと

最初期の太陽光を使わなければならない時期をすぎたあとの映画では、照明の技術というものが洗練を極めました。巨大な照明装置を用い、物語の機微を的確に伝える光の表現技術が発展したのです。

しかしその表現があたりまえのものとなり、たんなる技法として用いられるようになってしばらく経つと、映画の作り手たちは“光”についてもリアリズムを追求したいと感じ始めます。いえ、おそらく最初期からリアリズムを探求していた監督たちは、できうることならば最初から光もリアルにしたかったのではないでしょうか。ただそれを、技術の問題が許さなかったのです。

舞台は18世紀半ばのヨーロッパ、当時の照明器具はロウソクの光のみによって撮影し、ゆらめくあかりに浮かび上がる人々の姿と生活を、そのままの感触でフィルムに収めることがキューブリックの狙いでした

最初期の太陽光を使わなければならない時期をすぎたあとの映画では、照明の技術というものが洗練を極めました。巨大な照明装置を用い、物語の機微を的確に伝える光の表現技術が発展したのです。

しかしその表現があたりまえのものとなり、たんなる技法として用いられるようになってしばらく経つと、映画の作り手たちは“光”についてもリアリズムを追求したいと感じ始めます。いえ、おそらく最初期からリアリズムを探求していた監督たちは、できうることならば最初から光もリアルにしたかったのではないでしょうか。ただそれを、技術の問題が許さなかったのです。

つまり、フィルムの感度の問題です。今でこそデジタル技術の発達により、人間の目よりも感度の高い(目で見るよりも明るい映像を撮ることのできる)カメラが私たちの身の回りにはあふれていますが、そういう状況が訪れたのはごくごく最近のことです。

映画の光を自然なものにしたい。それは端的にいえば、登場人物が演技をしているその空間で、その空間にもとから存在している光だけで撮影したいという欲望をさします。これが屋外でしたら、それこそ太陽光の照らす明るい空間であれば可能でした(ただし、屋外であっても繊細な表現のためには照明が用いられるのが普通でした)。しかし薄暗い屋内ではお手上げです。そのうえそれが過去の、とりわけ電灯の発明されるよりも前の時代を舞台とする物語で自然な光を追求するなど考えられないことでした。

それをしたのが、スタンリー・キューブリックが1975年に撮った『バリー・リンドン』という作品です。舞台は18世紀半ばのヨーロッパ、当時の主たる照明器具はロウソクでした。このロウソクの光のみによって撮影し、ゆらめくあかりに浮かび上がる人々の姿と生活を、そのままの感触でフィルムに収める。それがキューブリックの狙いでした。

当時のフィルムはASA100くらいの感度しかありませんでした。アナログのカメラを使っていたことのある方でしたらご存じかと思いますが、ASA100のフィルムでは、屋内に入るとたちまちフラッシュを使わなければならなくなります。私自身は、個人的なスナップ写真を撮るときは最低400、取材対象者を仕事として撮らなければならないときは800以上、だいたいは1600のフィルムを用いていました。1600になると粒子の粗さが目立ったり、不思議な色合いになったりするので、あえてそれを味として使っていたことを思い出します。

話が逸れましたが、当時キューブリックの撮影部は、ASA100のフィルムを用いてロウソクだけの光で美しい映像を撮るために、工夫に工夫を重ねました。ひとつは、特別に明るいレンズの開発です。レンズを改造し、それを取り付けるためにカメラ本体も改造しました。そして、最大限の光を取り込むためにレンズの絞りを開放にして撮影したわけですが、絞りが広がるとピントの合う距離が狭くなります(結果、ピントが外れやすくなります)。そのため、被写体との距離に合わせて正確にフォーカスを調整するための作戦が練られました。そのうえで、フィルムを倍のASA200まで増感現像し、ようやく18世紀の自然なあかりを撮影することができたのです。

わたしたちの日常生活は、“あかり/ひかり”というものによって、自分で気づいている以上に左右されています。土地や文化によって生活環境での光のあり方は異なります。文化によって光のあり方が決まっているのか、光のあり方によって文化の輪郭が形作られているのか、わからなくなるときもあります。だからこそ、『バリー・リンドン』の登場人物たちの生きた世界を正確に描き出し、しかもそれを自然に観客たちと共有するためには、ロウソクという“自然光”が必要だったという考え方はとても説得力があるものでした。

■「考えるあかり」関連記事

「光のありかたが、人の“生”を決める」(2015.8.7)

撮影はすべてロケ、カメラは手持ち、効果音や劇伴禁止、そして照明禁止ーー1995年、突如ヨーロッパの片隅、デンマークで始められた“DOGMA(ドグマ)95”という運動は何を意味したのでしょうか?

http://media.style.co.jp//2015/08/1352/

ジェイク・ギレンホール主演『ナイトクローラー』(2015.8.6)

犯罪/事故現場に誰よりも早く到着して、陰惨な状況をVTRに収める「報道パパラッチ」を主人公に、現代社会の光と陰を描きます。

http://media.style.co.jp//2015/08/1285/