“不自然なあかり”が浮き上がらせるもの 『リトル・チルドレン』とグレゴリー・クルードソン

2016.01.14

人間があかりを手にする前には存在しなかった景色、「夜景」。映画は、その存在しなかった風景をわれわれの目の前に出現させてくれる技術でもあります。完全に人工的な景色である夜景にこだわった写真家が、グレゴリー・クルードソンです。そして、彼のイメージを映画に置き換えたといえる作品が、トッド・フィールド監督『リトル・チルドレン』です。

映画というのは、存在しなかった風景をわれわれの目の前に出現させる技術でした。特に夜景は、すみからすみまで照明によって作り上げられた、完全に人工的な景色でした

太陽のひかりが完全に消え、夜の時間がはじまると世界の様相は一変します。街灯をはじめとするさまざまな照明が、昼間とはまったく異なった風景を出現させます。人間があかりを手にする前には存在しなかった景色、夜景です。

そして映画というのは、その存在しなかった風景をわれわれの目の前に出現させる技術でもあります。以前にも触れたとおり、いわゆる自然光で自由に撮影できる技術が十分に発達するまでは、どれほど自然に見えるシーンであっても、きわめて繊細で複雑な照明技術によって作り上げられていました。特に夜景は、すみからすみまで照明によって作り上げられた、完全に人工的な景色でした。

そんな技術を駆使して作品を撮る写真家のひとりに、グレゴリー・クルードソンという人がいます。特に近年の作品にはスタッフ・リストがあって、それを見ると照明部はもちろんのこと美術部から特殊効果を担当する部署まであり、かつ撮影監督の名前もクレジットされていますので、完全に映画と同じ製作体制です。

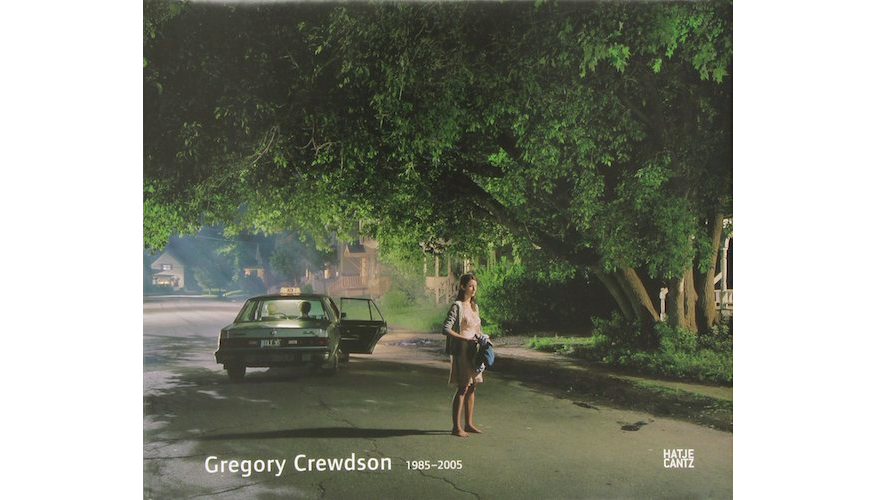

『Gregory Crewdson: 1985-2005』/Hatje Cantz,Germany

照明技術を駆使して作品を撮る写真家、グレゴリー・クルードソン。悪夢のにおいは、画面を構成するあかりによって生み出されていることがわかります

われわれの潜在意識に訴えかける、不自然なあかり

たとえばこんな作品があります。郊外の住宅街の夜、道の真ん中に停まったタクシーのドアが開いています。白髪のように見える運転手と、客席に座った青年らしい人物の後頭部がリアウィンドウごしに見えます。道に対して斜めに停車している様子からして、どこかただならないことが起こっていることは伝わりますが、それよりもなによりも、画面の手前には、裸足で道路に佇む若い女性の姿があります。下着にパーカーをはおっただけの彼女は、何か衣類を両手で抱え、斜め下方に目線をやっています。タクシーと彼女の頭上は巨大な樹木で覆われ、斜めに射し込むひかりによって浮かび上がる画面奥の家々と、手前右手にある明るく照らされたポーチの家とを分かっています。

不自然なあかりによって、あたりまえの風景の中にいわくいいがたいあたりまえではないものーー昼間の世界が抑圧している不穏なものーーを浮かび上がらせるのです

全体として、悪夢のにおいを帯びています。そしてそのにおいは、主として画面を構成するあかりによって生み出されていることがわかります。こういう風に照らされていなければ、こんなにもわれわれの潜在意識に訴えかける力を持っていなかったでしょう。

こうしてクルードソンは、いわば不自然なあかりによって、あたりまえの風景の中にいわくいいがたいあたりまえではないものを浮かび上がらせるのです。端的にいって、昼間の世界が抑圧している不穏なものを浮かび上がらせているといってしまうこともできそうです。悪夢というかたちで自らを表現するわれわれの潜在意識ということにもなるかもしれません。

映画の撮影方法を用いるクルードソンですが、それをいわば逆輸入した映画作品も多数あります。最も新しいものの中では、クルードソン作品の不穏さを、死に浸食されつつあるデトロイトとその郊外の住宅地を映し出すスタイルとして援用した、『イット・フォローズ』(デイヴィッド・ロバート・ミッチャム監督作品/14)というホラー映画が秀逸でした。

クルードソン作品の不穏さを、死に浸食されつつあるデトロイトとその郊外の住宅地を映し出すスタイルとして援用した、デイヴィッド・ロバート・ミッチャム監督『イット・フォローズ』(公開中)

少し前の作品でいうと、トッド・フィールドによる『リトル・チルドレン』(06)が、きわめて繊細にクルードソン・スタイルの本質を映画の核に取り込んでいました。トム・ペロッタによる同名の原作小説を基にしていますが、むしろクルードソンの写真を映画化したものとさえいえるような作品でした。ということは、クルードソンの写真が捉えたものと同じものがペロッタの小説でも捉えられていたということであり、そこにはアメリカ社会のあるひとつの真実が存在しているということなのでしょう。

小さな幸福を抱えた街にひとたび夜が訪れると、つまり太陽のあかりが消え、人工の照明が焚かれた途端に、まったく異なった相貌が姿を現すのです

物語は、大都市郊外の住宅地で展開されます。娘を公園で遊ばせているサラ(ケイト・ウィンスレット)は、いわゆるママ友たちのおしゃべりに心の底からうんざりしています。自分は人類学者としてこの種族を観察しているのだと思おうとしますが、自分もまたその一員であるという事実は消えません。実は自分の子どもすら、彼女をうんざりさせているのです。そこにあらわれるのが、ママ友たちが密かにアイドル視している若い子連れの父親ブラッド(パトリック・ウィルソン)です。

ブラッドは、司法浪人三年目の“主夫”です。ドキュメンタリー作家である妻のキャシー(ジェニファー・コネリー)が、一家の生計を支えています。そのため家庭内の主導権はすべて妻におさえられているようで、屈託の日々が続いています。サラとブラッドは、それぞれの抱える現実から逃れるため、互いのうえにファンタジーを投影し合い、やがて肉体関係を持つようになります。

一方で、“閑静な住宅地”でなければならないこの町には、出所した性犯罪者のロニー(ジャッキー・アール・ヘイリー)が帰ってきます。その彼を、元警官のラリー(ノア・エメリッヒ)が執拗ないやがらせで追い詰めます。「子どもたちを危険から守る」というのが彼の唱えるお題目ですが、実は彼自身が数年前の過ちを引きずっていて、まともな生活を送れていません。

クルードソン・スタイルの本質を映画の核に取り込んだ、トッド・フィールド監督『リトル・チルドレン』(06)。クルードソンの写真を映画化したものといえるような作品(『LITTLE CHILDREN』DVD版(日本盤は廃盤)より)

このように、“成長できない子どものような大人たち”=「リトル・チルドレン」たちの姿が、この映画では描かれます。昼間の住宅地には子どもたちの笑い声と母親たちおしゃべりがさざめき、一戸建ての家々はそれぞれ小さな幸福を抱えているように見えます。ところがひとたび夜が訪れると、つまりは太陽のあかりが消え、人工の照明が焚かれた途端に、まったく異なった相貌が姿を現すのです。

実際に、図書館での勉強を言い訳に妻と家庭から脱出するブラッドは、街灯の下でスケート・ボードに興じる若者をぼんやり眺めて時間を過ごします。蛍光灯によって浮かび上がったコンクリートの路面や階段は、いまや、“通行”という用途にのみ奉仕している昼間の路面にはない、強烈な魅力を放っています。ほんのちょっとした階段だったはずの高低差が、命の危険すらを孕む未来への跳躍を誘いかけてくるのです。

自分の中のねじ曲がった鬱屈を暴力というかたちで吐き出そうとロニーの家に向かうラリーは、街灯によって深い陰影が刻まれた、人気のない路上を飛ばします。一方で、年老いた母親によってむりやり仕組まれたデートの帰り道、邪悪な行為に及ぶロニーもまた、同じひかりの下に浮かび上がります。結局のところふたりとも同じ闇の中に棲む者同士だったということが、映画の最後にいたって明らかになるでしょう。

『LITTLE CHILDREN』DVD版(日本盤は廃盤)

実は昼間のシーンであっても照明によって繊細な“不自然さ”が作り上げられているのですが、特に夜のシーンはまさにクルードソン作品そのものに見えます。あたかもこれらのシーンのイメージが先にあり、それを中心として物語が組み立てられたようにすら感じられます。夜景によって翻訳された“郊外住宅地”のお話、というような。

ちなみにこの作品、比較的簡単に撮影できるように見える走行中の車内のシーンでは、スクリーン・プロセスという手法を使っています。かつては常識的に使われていたテクニックで、車の窓の外にスクリーンを張り、そこに車外の風景、つまり背景を投影しながら、車内でおこなわれるお芝居を撮るという方法です。いわゆるブルー・バックという合成技術にとって替わられて、この映画が作られた00年代半ばまでにはほとんど使われることがなくなっていました。

しかしながらスクリーン・プロセスには、車内の人物と車外の風景との間に物理的な距離があることなどから、とても自然な仕上がりになるという利点があります。ただ、単純な合成とは比べものにならない職人技を必要とします。「この映画に参加してくれた技術者は、ヒッチコックの映画に携わっていた人なんだよ」と、公開時に来日した監督は興奮気味に語ってくれました。そのときついでに、「クルードソンの作品を思わせますね」と言うと、「なんで知ってるの!?」と驚いていました。

たしかに、スタイルだけが際立っているような映画ではありません。“不自然なあかり”は、自然に映画の中に収まり、ただひっそりと何かが起こりそうな、何かが起こった直後であるような空気をわれわれに伝えます。それでも、直前と直後の間に挟まれた物語がこの映画の中身だとすれば、やはりそれはあかりが浮かび上がらせたもの以外のなにものでもありません。

■関連サイト

『イット・フォローズ』

TOHOシネマズ六本木ほか全国公開中

配給:ポニーキャニオン

(c)2014 It Will Follow. Inc.

http://it-follows.jp

■「考えるあかり」関連記事

「ひかりの戯れ、それは危険な魔力」(2015.11.18)

『ラストタンゴ・イン・パリ』や『ラストエンペラー』で有名なベルナルド・ベルトルッチ監督の1970年の作品『暗殺の森』。画面で展開される強烈な美しさは、ひかりと影の運動としてわれわれを虜にします。しかし、それは美しさをまとった魔力と呼ぶべきものでした。

http://media.style.co.jp//2015/11/4094/

「“マジック・アワー”の光と神の視点」(2015.10.1)

黄昏時に訪れる、地上をあまねく満たす薄明の光、“マジック・アワー”。このほんの数十分しか体験することのできない夕暮れ時をねらって作品を撮ったのが、テレンス・マリック監督でした。マジックアワーの光に、彼は何を込めたのでしょうか?

http://media.style.co.jp//2015/10/2936/

「光のありかたが、人の“生”を決める」(2015.8.7)

撮影はすべてロケ、カメラは手持ち、効果音や劇伴禁止、そして照明禁止ーー1995年、突如ヨーロッパの片隅、デンマークで始められた“DOGMA(ドグマ)95”という運動は何を意味したのでしょうか?

http://media.style.co.jp//2015/08/1352/

「18世紀の光を映像で100%表現してみると・・・」(2015.7.31)

ロウソクの光だけで18世紀の室内を再現するーー鬼才・キューブリックならではの発想とそれを実現させたカメラレンズ。映画評論家・川本ケン氏が『バリー・リンドン』から解き明かします。

http://media.style.co.jp//2015/07/69/